日本各地の地域産業では、少子高齢化や繁忙期の人手不足が深刻化しています。実際、旅館・ホテル業界では約75.6%もの企業が人材不足を感じているとの調査結果もあります。一方で、若者を中心に「旅をしながら地域に関わりたい」「普段できない経験をしてみたい」というニーズも高まっている状況です。

こうした社会課題に挑戦するスタートアップが株式会社おてつたび(以下、おてつたび)です。

本記事では、おてつたびの事業内容や資金調達動向、市場の規模等について詳しく紹介します。

会社の背景:旅と地域課題をつなぐ、おてつたび創業者が描いた地方創生の新しい形

おてつたび(本社:東京都渋谷区)は、「お手伝い(短期アルバイト)×旅」というユニークなコンセプトで誕生したスタートアップです。代表取締役CEOの永岡里菜氏が2018年に創業し、日本各地の地域課題(観光地や農業分野の季節的な人手不足)に着目しました。

永岡氏自身、三重県尾鷲市出身で、イベント企画会社や農林水産省とのプロジェクトを経て半年間全国を旅する中で、「一見何もない地域でも、現地の人との関わりで特別な地域になる」ことを実感したと言います。そうした経験から、「困りごとをきっかけに地域のファンを作る」ことをビジョンに掲げ、地域と都市部の人材を結ぶサービス「おてつたび」を立ち上げました。

事業内容:おてつたびの使い方と仕組みとは?旅と地域をつなぐ人材マッチングサービス

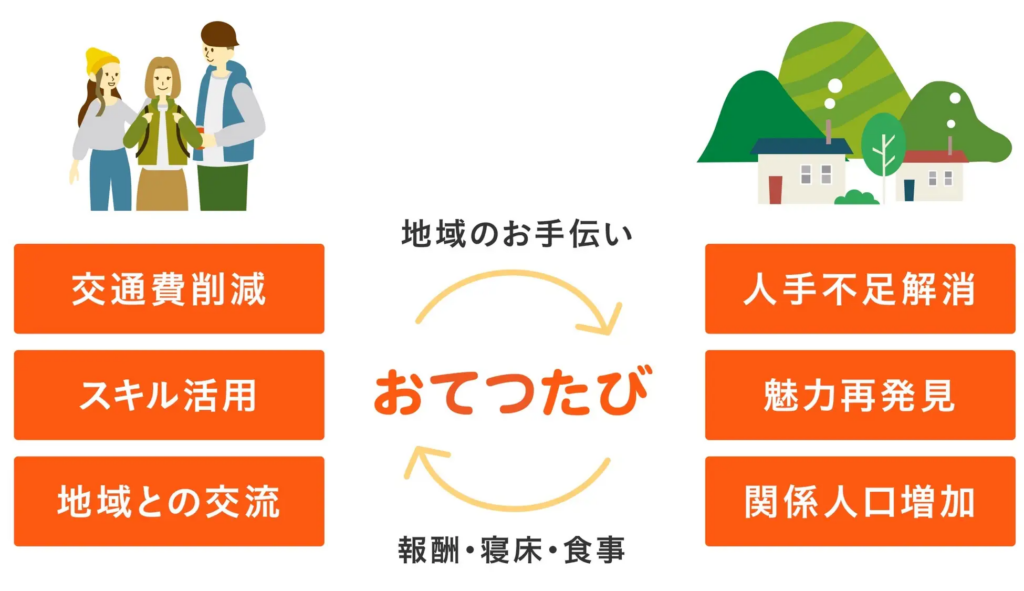

おてつたびは、地域の人手不足に悩む事業者(農家・旅館・宿泊施設など)と「働きながら旅を楽しみたい」ユーザーをマッチングする人材マッチングサービスです。

具体的には、旅先で現地の仕事(お手伝い)をすることで報酬を得ながら滞在できる仕組みで、旅行者にとっては旅費の負担を大幅に軽減できる点が特徴です。現地までの交通費は自己負担ですが、受け入れ先から宿泊場所の提供(寮や空き部屋など)が無料で受けられるため、低コストで長期間の滞在も可能になっています。お手伝いの期間は求人により様々で、最短1泊2日から最長2ヶ月未満まで対応しており、平均滞在期間は約14日間と長めなのも特徴です。

この仕組みにより、旅行者は単なる観光では得られない貴重な体験を積み、地域の人々と深く交流できます。実際に参加者の約6割が再び同じ地域を訪れるなど、リピーターとなって地域の「ファン」=関係人口になるケースも増えている状況です。一方、受け入れ側の地域事業者にとっても、繁忙期に全国から労働力を確保できるため大きなメリットがあります。例えばゴールデンウィークなどの忙しい時期でも、おてつたびを通じて必要な人材をタイムリーに確保でき、人手不足を解消することが可能です。

このように「おてつだい」と「旅」を組み合わせたWIN-WINのモデルが評価され、おてつたびは新しい旅のスタイルとして注目を集めています。

資金調達:2025年4月30日にシリーズAラウンドにて総額2億円を調達

創業以降、おてつたびは順調に事業を拡大し、段階的に資金調達を行ってきました。

2019年10月(シード期)には、ソーシャルビジネス特化型のSEAソーシャルベンチャーファンドや飛騨地域の地域ファンド等から数千万円規模の出資を受けています。続いて2020年12月にはプレシリーズAラウンドとして、株式会社NOWをリード投資家に複数の投資家から増資を実施しました。このプレシリーズAでは具体的な調達額は非公表ながら、新型コロナ下でサービスが急成長したことを受け、エンジニアや営業の強化を目的に資金を確保しています。

直近では2025年4月30日、グローバル・ブレイン株式会社などがリードとなり、KDDIやANAなどの関連ファンドからシリーズAラウンドで総額2億円の資金調達を実施しました。このラウンドにはKDDI株式会社やANAホールディングス株式会社といった大手企業系列のファンドが出資者に名を連ねており、資金提供だけでなく事業提携も視野に入れた戦略的な調達となっています。また、シリーズAと同時に元マクアケ取締役CTOの生内洋平氏がプロダクト戦略顧問に就任し、サービス開発体制も強化されました。

創業ストーリー:地域課題との出会いが原点

創業者の永岡里菜氏は1990年生まれ、三重県尾鷲市の出身です。千葉大学卒業後にPRイベント企画会社でディレクター職を経験し、官公庁や大手企業のプロモーションに携わりました。その後、農林水産省と連携した和食推進事業の立ち上げに参画し、各地の自治体と仕事をする中で「魅力がない地域はない」ことを痛感したと言います。

2017年に会社を退職し半年かけて全国を巡る中で、各地で短期的な人手不足が多発している現実と出会い、自身の経験を重ね合わせて事業化のヒントを得ました。当初は「地方創生ビジネスはニッチではないか」と周囲に言われる困難もありましたが、それでも「こういうサービスが欲しかった」という若者の声に支えられ、着実にサービスを磨き上げてきました。

永岡氏はおてつたびの使命を「人手不足を人と人との出会いに変え、地域に新たな関係人口(ファン)を創出すること」と語っています。資金調達を経て今後は、提携パートナーであるKDDIやANAとの協業により自治体や観光業界との連携を強化しつつ、受け入れ先となる地域事業者をさらに拡大していく計画です。単なる短期人材のマッチングに留まらず、「地域が困ったときに自然と人が集まり助け合える新しい都市と地方の関係性を築くエコシステムを作る」ことが同社の目標です。地域課題の解決をビジネスチャンスと捉え、スケールの大きな地方創生モデルを描く姿勢は、多くの投資家や企業から期待を集めています。

市場規模:シェアリングエコノミー市場は2032年度に約15.1兆円に達する見込み

おてつたびが属する「地域人材マッチング」市場は、新しい概念ながら近年急速に拡大しています。その背景には、国内観光産業の回復と人手不足の深刻化、そしてワーケーションや関係人口といった概念の浸透があります。特にコロナ禍以降、リモートワークの普及で働き方の自由度が増し、「旅先で働く」「地方に長期滞在する」といったライフスタイルが一般化しつつある状況です。

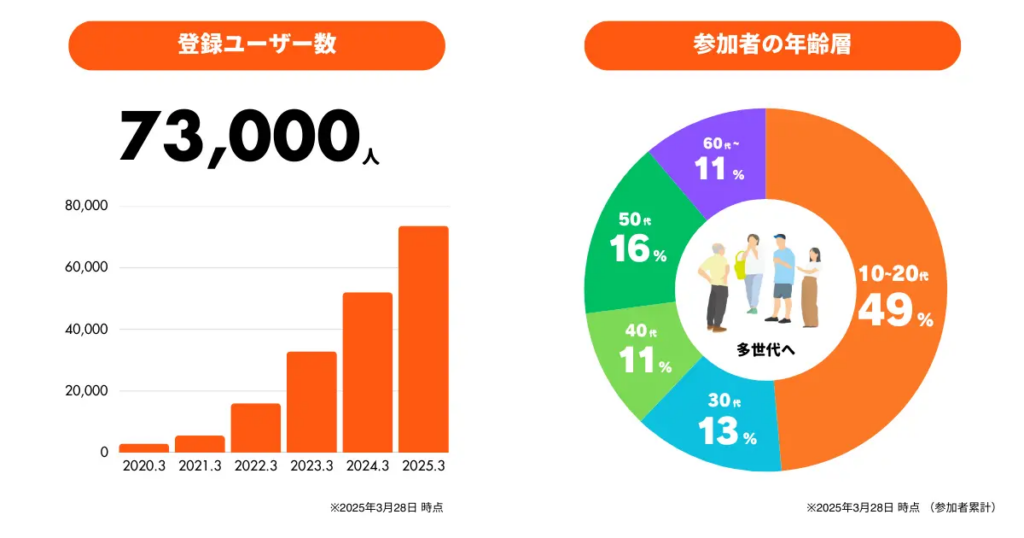

実際、おてつたびの登録ユーザー数は2021年に5,000人規模から2025年3月に70,000人超へと飛躍的に増加しました。上のグラフが示すようにユーザー数は年々拡大しており、10〜20代の若年層だけでなく早期退職者や主婦などシニア世代にも利用が広がっていることがデータから伺えます。

このように、多世代にわたる支持を得て市場が拡大している点は、おてつたびの成長性を裏付ける材料と言えるでしょう。

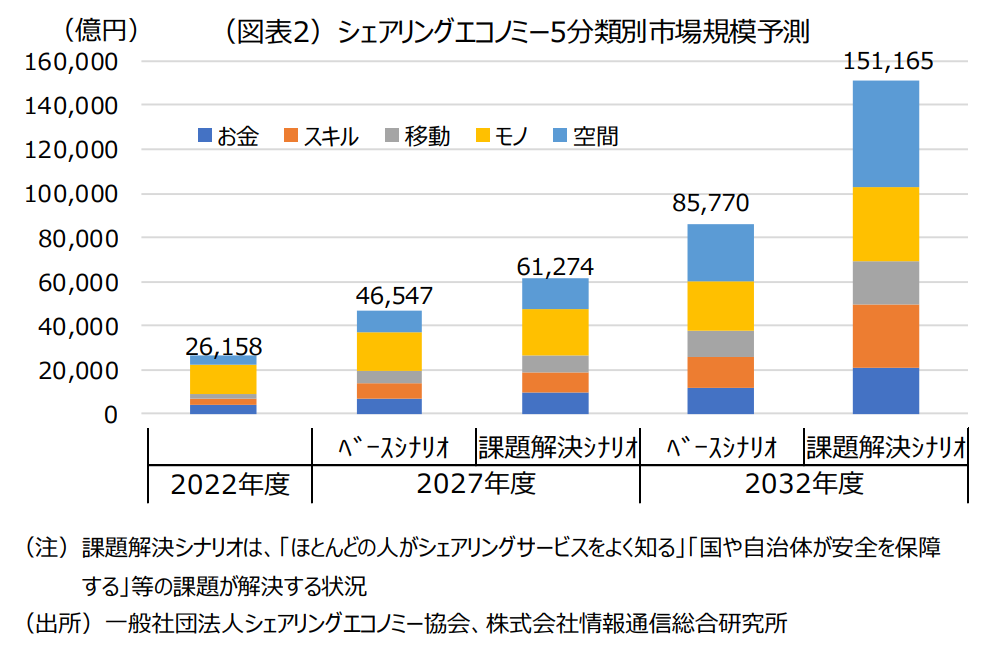

さらにマクロの視点では、シェアリングエコノミー市場全体の成長が追い風です。

明治安田総合研究所が公開した市場調査レポートによれば、国内のシェアリングエコノミー市場規模は2022年度の約2.6兆円から2032年度には最大で約15.1兆円(約6倍)に達する見通しです(上図参照)。この中には空間シェアやモノのシェアだけでなく、観光ガイドや人材マッチング等のスキルのシェア分野も含まれ、おてつたびのようなサービスが開拓する市場も今後大きく拡大する可能性があります。

また、国も地方創生政策の中で「関係人口」の拡大を掲げており、総務省の調査では地元を離れて暮らす人の過半数が「地元に貢献したい」と考えているという結果も出ています。おてつたびは、まさにこの関係人口創出をビジネスモデルに組み込んだサービスとして、官民から注目を集めているのです。

競合環境を見ると、地域の短期人材マッチング領域でおてつたびは先行者優位を確立している状況です。同社は2019年1月のサービス開始以来、2025年時点で全国1,900箇所以上の受け入れ先を開拓しており、利用者にとって「まず最初に思い浮かぶプラットフォーム」としての地位を築いています。従来、旅先での住み込みアルバイトは情報が限られ個別に探す必要がありましたが、おてつたびはそれをオンライン上で効率化しブランド化した点で画期的です。今後は他業種からの参入も考えられますが、同社は資金力とネットワークを武器にサービス改善と認知拡大を加速する計画で、市場におけるリーダーシップをさらに強固なものとする見通しです。

会社概要

- 会社名:株式会社おてつたび

- 所在地:東京都渋谷区(本社)

- 設立:2018年7月

- 代表者名:永岡 里菜(代表取締役CEO)

- 公式HP:https://otetsutabi.com/corp

まとめ

おてつたびは、「お手伝い×旅」という新しい発想で地域の人手不足という社会課題に挑みつつ、参加者に特別な旅体験を提供するビジネスモデルを確立しました。直近の資金調達成功によりさらなる事業拡大が期待されており、地方創生×テクノロジーの分野で注目すべき存在となっています。

今後も地域と都市を結ぶ架け橋として、どのようにサービスが進化していくか注目が集まります。

New Venture Voiceでは、このような注目スタートアップを多数紹介しています。

株式会社おてつたびのように、国内外の面白い企業についてもまとめているため、関連記事もご覧ください。