現代のコミュニケーションは、ますます多様化し、進化を遂げています。そんな中、これまでの電話やチャットでは実現できなかった新しい体験を提供するサービスが、特に若者を中心に大きな注目を集めています。

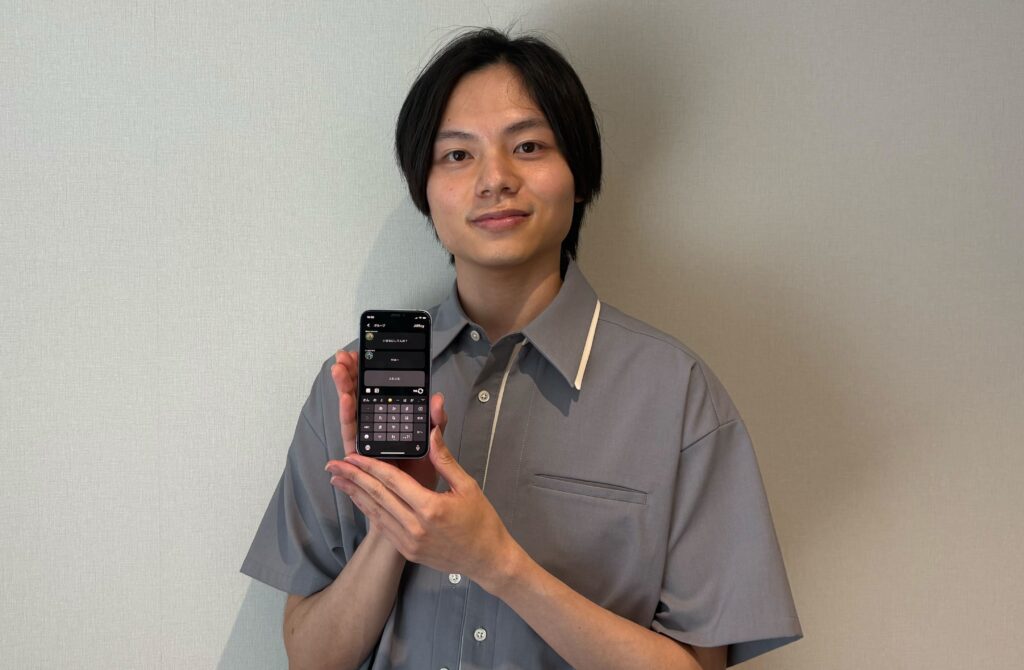

今回お話を伺ったのは、その革新的なコミュニケーションツール「Jiffcy」を提供する、株式会社jiffcyの代表取締役・西村成城氏です。穴熊が開発した「テキスト通話」は、ユーザーにリアルタイムで、声を使わずに会話できる新しい体験をもたらしました。

本インタビューでは、Jiffcyの誕生から現在までの進化の過程や、西村氏が描く未来のコミュニケーション像について深掘りしていきます。

Jiffcyの誕生と進化―新しいコミュニケーションの形

Jiffcyの開発に至った背景を教えてください。

Jiffcyはテキスト通話アプリとして独自のサービスを提供しているアプリケーションです。このテキスト通話という概念は元々なくて弊社が独自で作ったものですが、企業当初から構想があったわけではありませんでした。

当時は色々なサービスをやっていたのですが、あまりうまくいかず落ち込んでいたんです。その際友人にチャットで「話せる?」と送ってもすぐには返事が来ず、数時間後に返信が来てもわざわざ話すような内容でもないし、話すタイミングでもないなと感じた経験がありました。

その時、そのような電話をするほどじゃないけどリアルタイムで話したいといった状況の時に最適なものがないかと考えたんです。そのアイデアを元に最初に考えたのが、アプリを開いたら友達全員に通知がいって暇な友達が出たら話し合い相手になってくれる「テキスト×リアルタイム」というものでした。

実際に使ってみたら、従来のチャットと違って相手がそこにいるという前提があるだけでとても盛り上がったんです。だからそこに価値があると思って開発を進めていたのですが、プッシュ通知だけでは人が集まらず、アプリを開いても積極的に会話が始まらないという問題に直面しました。

その時、「テキスト×リアルタイム」には価値があるけど、そこに到達するための仕組みがないことに気づき、電話的な呼び出しをつけました。それによって声を出さずに電話できるようになったものがJiffcyの始まりです。

―ご自身の要望から生まれたものだったんですね。

そうですね。最初はそうだったんですけど、半分偶然です。色々とコミュニケーションを精査するための機能のリストがあって、電話的な呼び出しもその一つでした。

―リリースしてからの反響や手ごたえはいかがでしたか?

今まで20以上のサービスをやってきましたが、肌感覚的には全然違いました。今までだったら自分も使いたいと思わないし、はまっている人も正直いなかったんですけど、テキスト通話の場合は、いきなり継続率がすごく高かったんです。「こんなの欲しかった!」みたいな意見も届いて、すごく手ごたえがありました。

新機能であるグループ機能をリリースした背景について教えてください。

グループでのコミュニケーションというのはもともとユーザーからかなり求められていました。実は、Jiffcyの初期バージョンにもグループ機能があって、グループ機能を体験した人は継続率がとても高くなることはわかっていたんです。

しかし、デザイン変更や特許出願のため、リリースには時間がかかりました。特許出願はリリース前にする必要があったため、数ヶ月の準備期間を経てようやく改善されたグループ機能をリリースできたというわけです。

仲の良い人が一人いる場合もあれば、二人や三人の仲良しグループがあると思います。1対1だと気まずく感じることもありますが、グループだとその気まずさが無くなることも多いですよね(笑)。

そういった関係性の人とJiffcyをやるときに、1対1の機能だけだと気まずくなってしまうという問題があって、それもあってグループ機能はすごく求められていました。

「テレパシー」というコンセプトについて教えてください。

「テレパシー」というのを理想のコミュニケーションという風に考えています。というのは「誤解なく相手に伝えることができる」、または「ストレスなく伝えることができる」ということがコミュニケーションにとって理想の形ということです。対面だと相手に誤解を与えることはあまりないですが、メッセージだと怒ってないのに「怒ってる?」と尋ねられるようなことがあり、意図せず誤解を与えてしまうことがあります。こうしたやり取りは不毛なコミュニケーションであると以前から感じていました。

また、反対に喧嘩をして出ていった後電話で仲直りするように、対面だと話しづらいけどリモートだと伝えられる場合もあると思いますが、そのように物理的距離によってコミュニケーションが変化するということ自体が未来から見たら原始的なのではないかとも感じていました。そこから、テレパシーみたいなコミュニケーションを取れたらそのようなことで悩む必要もなくなるのではないかと考えています。

グループ機能を通してJiffcyを今後どのように発展させていきたいとお考えですか?

グループ機能は、「テレパシー」に近づくための一歩として位置づけています。

テレパシーのようなコミュニケーションの全体像に対して、チャットや音声通話、Jiffcyで埋められる部分はほんの一部です。

グループ機能もテキスト通話の周りを少し広げた程度ではありますが、今までやろうと思ってもできなかったテキスト通話のグループ機能だけで、大分コミュニケーションの形が進化すると感じています。

コミュニケーションのあり方として、例えばこの先、「片方が音声通話で、もう片方がテキスト通話で、言った言葉がテキストで出てきて、反対にテキストで打った言葉が自然の言葉で発声されることによって、それぞれのやり方でコミュニケーションが取れる」ということが可能になれば、かなりテレパシーに近づくと考えています。そのような仕組みを今後「テレパシー」を実現させるために積極的に取り入れていこうと思っていまして、グループ機能はその第一歩目です。

Jiffcyのターゲット層はどのような方々でしょうか?

年齢や性別においては特にないのですが、ターゲット層を「真のリア充」という風に会社全体で定義しています。

「真のリア充」っていうのは単に友達が多かったり恋人がいたりするだけではなく、親友や家族、恋人との関係が非常に良好で、コミュニケーションが頻繁で深い人々のことです。そういう方々って、チャットや電話といった手段ではなく、もっとスムーズで即時性のあるコミュニケーションを求めているんです。例えば、なるべく早く返事ほしいけど急かすほどでもないみたいな、Jiffcyはそういう時によく使用されています。

要するに、Jiffcyは「真のリア充」と呼ばれるような、充実した人間関係を持ち、日常的に密なコミュニケーションを取っている人々に特に価値を提供するSNSとなっています。

資金調達が発表されましたが、この時期に実施された背景や理由について、お聞かせいただけますか?

競争的な観点が大きいです。Jiffcyは友達を招待しないと使えないという特性があるため自然とユーザーが広がっていきます。しかし自然に広がっていくのを待つだけでなく、資金を使って、積極的にユーザーを獲得するという戦略を選択しました。

Jiffcyのようなプロダクトでは、後から同じようなサービスが出てきた場合、「どれだけつながりが構築されているか」が非常に重要になります。使っている人が多ければ多いほど、そのつながりが多くなるためです。だからこそ、ここで一気に資金を使ってユーザーを獲得し、後発の企業に追い付かせないようにするため、資金調達を行いました。

「挑戦し続ける精神」と「信念を共有する社員との共創」

会社経営において、大切にされている価値観を教えてください。

マインドの面でいうと「やりたいことをやれてるか」ということです。これは仕事をする上でのこだわりでもあります。これまで様々なサービスに取り組んできた中で、儲けることにあまり興味がなかったため、興味を持てないことをやっているときにとても辛かった経験があります。

そのような状況では、頭が回らず自分でアイデアを出すこともできず、なにより眠くなってしまいます。反対に自分が本当に興味を持っていることや、やりたいことなら辛いことでも辛くないという風に思っています。このような経験から、事業を推進するためには、自分が本当にやりたいことをやることが大事だと気づきました。

今は、毎日「この先、これに人生をかけられるか」を考えて、毎日「かけられる」って思って一日を始めています。

―自分がやりたいかどうかが大事ということですね。会社全体ではどのように取り組まれていますか

そうですね。会社としては、Jiffcyをインフラにしたいという目標を掲げています。そしてそのために必要なマインドとして、「挑戦し続けよう」「最高を目指そう」「大きくやろう」という3つの標語を掲げて、その精神に沿って進んでいくことを意識しています。

経営者として、大切にされている考え方や姿勢があれば教えてください。

「曖昧なものを放置しない」ということです。何に関しても決断をしないといけないと思っていて、もし決断をしないなら、「今結論を出さない」という判断も明確にしなければいけないと思っています。そうしないと「会社全体が進む方向を見失ってしまう」と特に最近感じていました。資金調達したことで関わる人が増えたのもあり、そのスタンスを明確にするということはかなり重視しています。時には曖昧にしてしまう時もありますが(笑)。

貴社の社風についてお聞かせいただけますでしょうか。また、どのような方が多く在籍されていますでしょうか。

社風としては、「挑戦したい人」が集まる環境です。当社の事業自体が挑戦的で難易度が高いため、このハイリスクハイリターンな事業をやりたい、自分の人生をかけた挑戦がしたいという人が多く集まっています。

ただその中でも特に、「考え抜く」人が多いのではないかと感じています。ハイリスクハイリターンの構造は変えられないですが、その上でいかにリスクを減らせるかというように「考え抜く」という考えは会社全体にとても浸透しています。

―求めているのもそのような人材でしょうか?

そうですね。あとは少なくとも「Jiffcyを信じているか」というところですね。私は、テキスト通話はいずれ電話ぐらい浸透するものだと確信していますが、その前提を疑う人も当然いると思います。しかし、この事業はうまくいかないこともたくさんあるため、テキスト通話を信じている人でないと心が折れてしまうことがあると思います。そのため、「Jiffcyを信じているか」というところも重視しています。

社員の方々と関わるうえで大切にしていることを教えてください。

「その人の方向性が会社の方向性と一致しているか」ということと、「自分の力で変えられると思わない」ということは大切にしています。

例えば、会社にとって欠かせない存在の社員がいたとして、その社員が「アフリカのこの国で死にたい」って言った場合、無理やり説得することはできますが、それはその人を尊重していない行動だと思っています。この会社も私が人生を取り組むことのなかにある仕組みの一つに過ぎないので、その人の人生の進んでいる方向にこの会社がないと感じたら無理に続けさせることはできません。

また、「自分の力で変えられると思わない」という点に関しては、人を変えることができると思うのは非常に傲慢だと思っているので、その人自身が自分の意志で変わりたいと思わなければ、無理に変えることはしないように心がけています。

AIの活用―AIが発展する中で人がやるべきこととは

日々の業務において生成AIはどのように活用されていますか?

エンジニアをはじめ、それ以外のあらゆる役職の人が活用しています。主に使用しているツールはCopilot、Gemini、ChatGPTです。

エンジニア面では、コードの補完や自動生成、テストケースの作成、ドキュメント作成などで非常に役立っています。特にテストケースでは、人間では網羅できない動きをAIがカバーしてくれるため、非常に効率的です。

ビジネス面では、相場観をAIに頼ることが多くなりました。これまでリサーチには時間がかかっていましたが、AIに質問すれば、大体正しい相場観を短時間で得られるため、大きなショートカットになっています。

生成AIによって、今後アプリ開発やエンジニアリングの世界がどのように変わっていくとお考えですか?

生成AIの進化によって、コーディングの重要性は減っていくと考えています。

しかし、「何を作るのか」や「どういうものを作るのか」などの経営的な目線での業務に関しては、まだ代替されないと感じています。そのため、生成AIにできることは「指示された通り最適なものを出す」ということなのに対し、人間にできることは「時間軸でどれくらい長期まで見据えるかを良いバランスに調整しながらやることを決定する」ことで、その点に関しては全然置き換わらないのではないかと思っています。特に上流に行けば行くほど置き換えられないという感じですね。

―AIに置き換えられる部分はありながらも人間の手でやっていかなければいけない部分もありますよね。

そうですね。例えば傘を作る機械があった時にその傘を作ること自体のスピードは早められますが、その機械が「最適な傘の形」を生み出していく段階にはなっていません。つまり、AIが補完できる部分がある一方で、最終的な判断や創造的な部分は人間が担う必要があると感じています。

これから起業を目指す方々へのメッセージをお願いいたします。

「やっていて眠くなることをやっていないか」ということを意識してほしいです。やりたいことだったら目が冴えて次々とアイデアが浮かんでくると思うので、眠くなることはやりたいことではないと思うんです。また、そのようにやりたいことをできていない人がいることは、世界的な損失につながると感じています。だから今やってることが眠いなら眠くならないことに人生をかけてほしいと思います。

本日は貴重なお話ありがとうございました!

Jiffcyについては過去にも取り上げているためそちらも併せてご覧ください。

Jiffcy個別紹介記事↓

新機能リリース記事↓

会社概要

- 会社名:株式会社jiffcy

- 所在地: 〒162-0804 東京都新宿区中里町29-3 菱秀神楽坂ビル 10階

- 代表者名:西村成城氏

- 設立年月日:平成30年1月26日

- 公式HP:https://anaguma.co.jp/

まとめ

「やりたいことをやれているか」や「人生をかけれるか」を重視している西村氏でしたが、今回のインタビューからはその挑戦し続ける精神や事業、そして会社に対する信念が伝わってきました。Jiffcyも新機能リリースや資金調達を経てさらに大きくなっていくことが予想され、今後の動向から目が離せません。

New Venture Voiceでは、このような注目スタートアップを多数紹介しています。

株式会社jiffcyのように、国内外の面白い企業についてもまとめているため、関連記事もご覧ください。