少子化や教育の多様化が進む中、学校現場では教材準備や生徒対応に多くの時間が割かれ、教師の負担が増大しています。特に近年は、プログラミング教育の必修化や個別最適化学習の必要性が高まる一方で、従来の教育手法では対応が難しいという課題が浮き彫りになっている状況です。

こうした状況を背景に注目を集めているのが、2024年に創業した株式会社mugendAI(以下、mugendAI)です。東京大学発のAIスタートアップである同社は、「教育の可能性を無限大に」を掲げ、生成AIを活用した革新的な教育ソリューションを開発。教員の業務効率化と、生徒一人ひとりに合わせた学習支援の両立を目指しています。

本記事では、教師の教材作成を支援する「AI教材生成プラットフォーム」と、生徒の自律学習をサポートする「対話型AI学習アシスタント」という2つのサービスを中心に、mugendAIの事業内容や独自性、今後の展望をご紹介します。

事業内容①:AI教材生成プラットフォーム

mugendAIが提供する第一のサービスは、教師向けのAI教材生成プラットフォームです。

教師はこのプラットフォーム上で、授業の単元や目標など基本的な情報を入力するだけで、AIが補助教材・練習問題・スライド資料・解説などを自動生成します。生成された教材は教師自身が確認・編集できるため、内容の正確性や授業カリキュラムとの整合性も確保することが可能です。

たとえば、生徒の理解度に応じて難易度が調整された問題集や、多様な例題が盛り込まれたスライド資料などが、わずかな時間で作成することができます。

これにより、教師は教材準備にかかる時間を大幅に削減でき、その分、生徒と向き合う時間や授業設計に集中することが可能になります。

教師に寄り添った設計

現場の教員が直感的に使えるように、ユーザーインターフェースはシンプルかつわかりやすく設計されており、特別なITスキルがなくても操作できます。さらに、文部科学省の学習指導要領に準拠した知識ベースを備えており、主要教科から副教科まで幅広く対応。学校ごとに異なる校務支援システムなどとの連携にも配慮されており、クラウドベースでの柔軟な導入が可能です。

将来的には、テスト答案の自動採点や、個別フィードバックの生成機能も搭載予定であり、評価業務の効率化にもつながると期待されています。

現在、一部の学校において実証実験が実施されており、参加した教員からは「教材作成の負担が減り、生徒と向き合う時間が増えた」という好意的な声が寄せられています。

事業内容②:対話型AI学習アシスタント

mugendAIのもう一つの柱となるサービスが、生徒向けの対話型AI学習アシスタントです。チャットボット形式のAIが、生徒の質問に24時間対応し、噛み砕いた解説や関連知識を提示します。

たとえば、授業中に理解できなかった数学の問題を生徒が入力すると、AIがその問題の構造や考え方を段階的に示しながら、答えを導くサポートをしてくれます。あくまで答えを直接教えるのではなく、思考を深めるためのガイドとして機能するのが特徴です。

個別最適化された学びを支援

このAIチューターは、学校の授業だけでなく、塾での補助教材や家庭学習の伴走者としても活用可能です。チャットの履歴をもとに、生徒の得意分野や苦手なテーマをAIが分析し、それぞれに合った追加問題や学習アドバイスを提案する機能も搭載。まさに、パーソナライズド学習を実現する存在です。

また、生徒とAIのやり取りの記録は教師と共有することもできるため、生徒がどこでつまずいているのかを把握したうえで、より効果的な指導にもつなげられます。安全面にも十分配慮されており、不適切な言葉や誤った情報を自動検知・排除するフィルター機能を備えているため、教育現場でも安心して導入できます。

すでに利用した高校生からは「AIなら気軽に質問できて助かる」といった声が届いており、特に質問することに対して心理的ハードルを感じる生徒にとっては、強力な味方となっています。今後は音声入力や読み上げ機能への対応も予定されており、より自然な対話型学習体験へと進化する見込みです。

事業内容③:高校入試模試のAI自動採点技術

2025年4月に、mugendAIは大学入試向け記述問題添削AI「カコテン」の技術を応用し、高校入試対策模試の答案をAIで自動採点する仕組みの開発と検証を完了しました。

都道府県ごとに異なる入試制度に対応したこの新技術は、模試事業者の大きな業務負担を解消し、教育現場全体の効率化を促進することが期待されています。

高校入試模試ならではの課題

大学模試とは異なり、高校入試の模試は都道府県ごとに独自の形式で実施されており、模試事業者が地域ごとに分散して存在しています。このため、以下のような運営上の課題が顕在化していました:

- 採点に大量の人手が必要で、人材確保や人件費が重い負担になる

- 採点者による基準のばらつきが起こりやすい

- 採点後の分析・返却に時間がかかり、学習効果が薄れやすい

- 結果が返るまでに間が空き、復習のタイミングを逸してしまう

こうした課題に対して、mugendAIはAIによる全自動の記述式採点技術を開発。模試事業者との共同開発を通じて、実用化フェーズへと移行しつつあります。

AI自動採点の4つの特長

- 人件費の大幅削減:

記述問題を含む手書き答案もAIで採点可能。従来の採点体制に比べ、必要な人員を大幅に削減できます。 - 均一な採点品質:

AIが採点基準に従って一貫した評価を行うため、採点のばらつきが解消されます。 - 迅速な採点・返却:

AIが採点と同時にデータ分析まで行うことで、模試の返却スピードが大幅に向上。当日中に仮採点結果を確認できる仕組みも可能です。 - 高精度AI-OCR搭載:

手書き文字を正確に読み取る高精度OCR技術を搭載。紙の答案も対象にできることで、導入障壁を下げています。

この技術により、模試受験直後のタイミングでフィードバックを受けられる環境が整い、生徒の復習効率やモチベーションの向上にもつながります。教育現場と模試運営の双方にとって、大きな変革となる可能性を秘めた取り組みです。

資金調達:2024年3月までに総額約1億円を調達

mugendAIは創業期から注目を集め、2024年3月までに総額約1億円の資金調達を実施しています。資金調達の方法は第三者割当増資で、エンジェル投資家および複数のベンチャーキャピタルから出資を受けました。

創業者で代表取締役の西江弘毅氏は、教育現場で直面した非効率の課題をテクノロジーで解決すべく起業しており、その社会的意義の大きさに共感した投資家から強い支持を得ました。出資者には教育・AI分野に知見を持つ支援者が名を連ねており、大学発スタートアップを支援する東京大学エッジキャピタル(UTEC)などのファンドも含まれています。調達した資金は、生成AIモデルの開発強化やサービスのユーザビリティ向上、人材採用などに充てられ、事業拡大の原資となっています。

また、教育×AIという社会的意義の大きいテーマに挑むベンチャーへの投資機運は高まっており、加えて、教育系スタートアップのコンテストで最優秀賞を獲得するなど、mugendAIの事業価値は各方面から高く評価されている状況です。

今後はサービス拡充に合わせた追加資金調達や事業提携も視野に入れ、成長戦略を描いています。現在、調達した資金をもとにサービスの高度化と実証を進めており、2024年内の本格的なサービス提供開始を目指しています。さらに、民間の教育サービス企業からも戦略的な出資を受けており、今後の事業提携によるシナジー創出も期待されています。

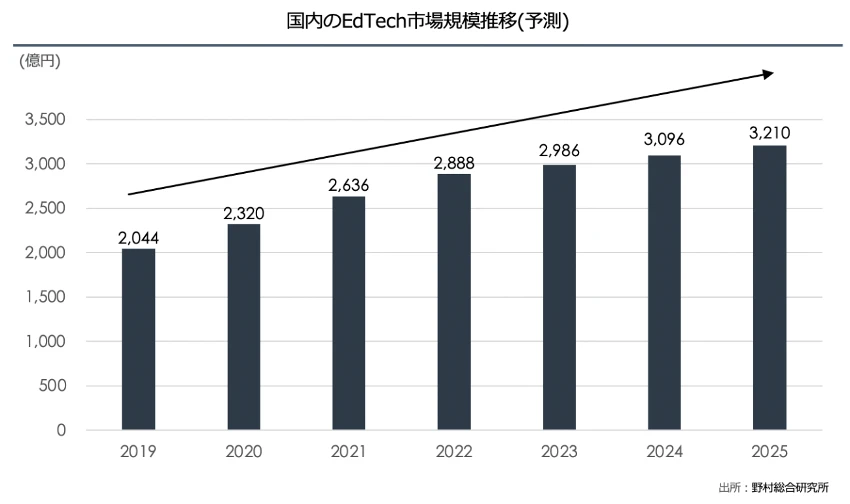

市場規模:国内EdTech市場規模は2025年には3,210億円にまで成長

教育分野におけるICT化やAI活用は、今後ますます拡大する見込みです。GIGAスクール構想により全国の小中学校に高速ネットワークと一人一台端末の整備が進み、デジタル教材や学習支援システムの需要も増加傾向にあります。加えて、文部科学省は2024年度から順次、教科書のデジタル化を本格導入する方針を示しており、教育分野のDXは今や国家的な課題となっている状況です。

実際、EdTech市場の成長は数値にも表れています。Wantedlyに掲載された記事によると、野村総合研究所(NRI)の調査を基にした推計では、国内のEdTech市場規模は2019年に2,044億円だったものが、2025年には3,210億円にまで成長すると予測されています(※1)。この6年間で約1.6倍の伸びとなっており、教育分野におけるデジタルサービスの定着と拡大は着実に進んでいるという状況です。

さらに、世界の教育テクノロジー市場は2030年代に数十兆円規模へ拡大するとの予測もあり、海外に目を向けても、AIによる個別学習支援やチュータリングは各国で実用化が進んでおり、日本でも同様のサービス展開に期待が寄せられています。mugendAIはこうした拡大市場の中で、先端AI技術を教育現場に適用する先駆者的な存在として、自社のポジションを着実に築きつつあるのです。また、政府や自治体による教育DX推進のための補助金・支援策も充実しつつあり、産官学連携の動きも活発になっています。

教育現場のDXが加速するにつれ、同社のソリューションが標準的なインフラとなる可能性もあり、市場における成長余地は非常に大きいと言えるでしょう。

会社概要

- 会社名:株式会社mugendAI

- 所在地:東京都千代田区神田佐久間町3-38 第5東ビル8F

- 設立:2024年6月3日

- 代表者名:西江 弘毅(にしえ こうき)

- 公式HP:https://mugend-ai.com/

まとめ

mugendAIは、教育の現場に無限大の可能性をもたらす挑戦を続けています。生成AIによる教材開発や学習支援といったユニークなサービスは、日本の教育DXを力強く後押しするでしょう。

なお、同社の挑戦は「質の高い教育をみんなに」というSDGs(持続可能な開発目標)4番にも通じており、社会的意義は大変大きいと言えます。同社が描くビジョンの実現は、教師の負担軽減や生徒の学びの質向上といった社会的効果も期待でき、今後の成長と活躍に期待が高まります。

New Venture Voiceでは、このような注目スタートアップを多数紹介しています。

株式会社mugendAIのように、国内外の面白い企業についてもまとめているため、関連記事もご覧ください。